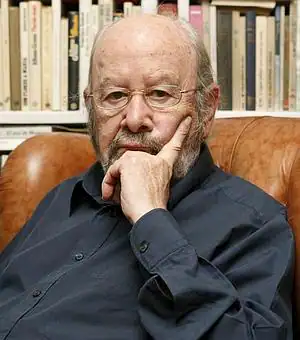

CONTRA LA HERRUMBRE DEL TIEMPO

En

2001, en las páginas de La costumbre de

vivir, José Manuel Caballero Bonald anunciaba su propósito de cerrar con

aquel segundo tomo su “novela de la memoria”, iniciada pocos años antes con Tiempo de guerras perdidas (1995). Fue

así, lamentablemente, pero quienes en su día no tuvieron la oportunidad de leer

aquellos dos espléndidos libros (aparecidos, para más inri, en editoriales

distintas: Anagrama y Alfaguara, respectivamente) pueden hacerlo ahora en este

rescate que nos entrega Seix Barral: La

novela de la memoria.

La costumbre de vivir

cubre los años de la infancia, el entorno familiar y social del Jerez natal y

los distintos ciclos de una educación tanto escolar y universitaria como

sentimental y estética. Del nutrido mundo familiar destaco la figura de un tío

encamado; del Jerez natal, el paisaje con que el futuro novelista forjará la

mítica Argónida o el escenario de Ágata,

ojo de gato; y de los primeros pasos literarios, todo cuanto se relata a

partir del capítulo 12 (“Sólo es verdad lo que aún no conozco”), que arranca

con la llegada del poeta a la estación de Atocha, el 29 de setiembre de 1951, y

prosigue con una menuda crónica de aquel Madrid del Medio Siglo, prestando

especial atención al núcleo del postismo, con cuya poética entronca el primer

poemario de Caballero Bonald, Las

Adivinaciones, con el que obtuvo el accésit del premio Adonais de aquel

año. Hay también en estas páginas frecuentes reflexiones y una atenta

vigilancia de esta escritura de la memoria o “esas pretéritas figuraciones,

vislumbradas a tan larga distancia, [que] ni responden en ningún caso a

refrendos objetivos, ni yo los admito como tales. Se trata, simplemente, de un

intento de recuperar ciertas sensaciones que aún se albergan en mi memoria y no

de ninguna fidedigna información sobre esa memoria”. Una convicción –o una

posición- que se mantiene también en La

costumbre de vivir, donde Caballero Bonald constata –o advierte al lector-

que “lo que ahora escribo en absoluto pretende parecerse a una autobiografía

–que es género desplazado de mis gustos- sino a un texto literario en el que se

consignen, por un azaroso método selectivo, una serie de hechos provistos de su

real o verosímil conexión con ciertos pasajes novelados de mi historia personal”.

Si

Tiempo de guerras perdidas acababa en

realidad constituyéndose en una genuina novela de aprendizaje, La costumbre de vivir –que abarca desde

1954, en que nace el rock, hasta 1975, en que muere Franco- sobrevuela a mayor

altura. Caballero Bonald no abandona su anterior designio narrativo a pesar de

que los anclajes del relato sean ya mucho más difusos y desde luego

imprevisibles, debido precisamente a esa extensión temporal, que quiere decir

también variedad de espacios y vidas y aventuras que se entrecruzan o se unen a la existencia propia en la

sucesión del tiempo histórico. Predominan, claro está, los perfiles y retratos

de coetáneos del autor, pero hay también otros impagables, como esa imagen del

niño Javier Marías que anticipa al “fogoso contendiente en lides literarias que

a veces es”, o la de Alberto Puig Palau, el Tío Alberto de la imborrable

canción de Serrat, o el emotivo recuerdo del guerrillero Camilo Torres. Ahora

bien, en última instancia, esa dilatación temporal acaba beneficiando el elemento

puramente ficcional del texto, porque aunque en sus grandes líneas la historia se organiza siguiendo el fluir

cronológico, aquí la única ley que rige el discurso es aquella que impone la

memoria, tan ingobernable, por libérrima, pues es su arbitrio selectivo y su

natural inclinación a la maraña y el desorden lo que rige esta recherche o recuperación del pasado: “…

me veo sumergido en el magma de aquellos años medioseculares –prosigue

Caballero Bonald en el pasaje antes citado- como si yo fuese un personaje al

que no me seduce rescatar de modo riguroso, al hilo de unas referencias

fidedignas o de unos hechos comprobables. Ni siquiera me ha importado comprobar

la exactitud de tiempos o lugares para situarlos debidamente donde en verdad

les corresponde. O donde no encajan de ninguna manera. La vida de cada día

seguía consistiendo mayormente en unos sucesivos saltos en el vacío, y ya no

puedo calcular hasta qué punto esos saltos respondían a una instigación

literaria o a una necesidad vital”.

Nada

más alejado del propósito afín al registro o inventario catastral que preside

tanta escritura memorialística que La

costumbre de vivir, alejada igualmente de la voluntad confesional y

expiatoria tan al uso en este tipo de escritos, lo cual no excluye el soliloquio

ni el autoanálisis. Pero no es tanto el

testimonio, el elevar acta fidedigna de unos hechos, lo que importa, como

buscar el sentido de los mismos. Tampoco priman la apología ni la detracción –aunque Caballero Bonald

haya admitido haber practicado en este libro cierta función vengativa, ejercida

más hacia las cosas y el tiempo que hacia las personas-. Lo que hay es una

narración de hechos colectivos que se ciñe a la perspectiva personal, a la “versión privada” del autor, quien, en cuanto

personaje, interviene en calidad de protagonista -no por su dimensión heroica,

desde luego, sino por desempeñar la función narrativa- de una acción

pretendidamente novelesca.

Desde

las “vísperas dudosas” y el episodio aparentemente trivial ocurrido en el

pueblecillo abulense de Navalperal de Perales con que se abre La costumbre de vivir -un

episodio que revela una manera de ser en

la que “las repulsas de lo rutinario, lo convencional, se intercalaban con el

aburrimiento, la abulia, la decepción”- hasta la macabra película de la

inverosímil agonía del Caudillo, el lector recorre en estas seiscientas páginas

repletas de ironía y lucidez numerosos escenarios históricos y geográficos:

rememora los hechos más destacados de la vida colectiva bajo el franquismo –las

huelgas mineras de Asturias en el 62 y 63, la expulsión de sus cátedras

universitarias de Tierno Galván, Aranguren y García Calvo en el 65, el episodio

de las bombas de Palomares ese mismo verano, la política censoria del Gobierno

y la Ley de

Prensa de Fraga Iribarne con las agitaciones estudiantiles y obreras que

originó, el Proceso de Burgos (1971), el atentado contra Carrero Blanco (1973)

o las últimas ejecuciones firmadas por el Dictador (1975)- y también la

dimensión intrahistórica captada a partir del frecuente callejeo por las calles

de Madrid u otras ciudades o en lo que estas páginas tienen de revista de

bares, dado que otro de los hilos narrativos que las hilvanan procede de “los

argumentos de la mirada”.

El

lector encontrará en ellas espléndidos relatos de viajes por Colombia –para

donde partió el poeta reciéncasado a principios de 1960 y en donde permaneción

hasta finales de 1962, impartiendo clases en la universidad-, Méjico, Cuba –un

encuentro fugaz con el Che y el trato con los escritores cubanos que originará

la antología Narrativa cubana de la Revolución-, Polonia, Rumanía, Venecia o Asturias, con Ángel González.

Siguiendo estos vaivenes existenciales, el lector tiene la oportunidad de

encararse a un buen número de los personajes que han protagonizado nuestra

reciente historia literaria, intelectual y política. Sería prolijo enumerarlos.

Destacan las relaciones más íntimas derivadas de esos “interregnos de

bienestar” que son la amistad, la mantenida con los escritores de su generación

–Hortelano, Matute, Grosso, López Pacheco, Valente, Hierro o el “eminente

triunvirato” barcelonés formado por Barral, Jaime Gil y Ferrater -¡qué

formidable retrato ese que marseanamente empieza “Insolentes, seductores,

doctos, egocentristas, ingeniosos…”!- u otros como Ridruejo, Cela o Bergamín. Y

sobre todo el lector escucha la

narración de las aventuras -también las

confidencias y las reflexiones- de un hombre que es, o ha sido, esposo de Pepa

Ramis, padre de cinco hijos, amigo, profesor universitario, militante antifranquista,

flamencólogo, excelente lector y escritor impar –poeta, ensayista, narrador-,

que a veces abandonó prolongadamente su “expreso oficio” pero que ahora lo

recupera magistralmente para librar su personal batalla contra “la herrumbre

general del tiempo”.

En

La novela de la memoria, Caballero

Bonald sigue haciendo lo que ya hizo en sus otras novelas o ficciones Dos días de setiembre (1962) y Ágata ojo de gato (1974) –de cuya

génesis y desarrollo nos habla ampliamente, además de analizar y contrastar el

proyecto inicial con el resultado final-: reinventar su propia biografía,

escribir otra novela de la memoria, "esta vez con más ostensible prioridad

introspectiva", como dijo el autor a propósito de la primera entrega en el

artículo “Autobiografía y ficción”, incluido en Copias del natural (1999), algunas de cuyas páginas traslada aquí

literalmente.

La

mejor prueba de todo ello es el predominio de la escritura (el lenguaje) sobre

otros elementos, la firme voluntad de elaborar literariamente lo anecdótico –“la

sucesión de fragmentos alojados en la dudosa experiencia de cada día”- para

entregárnoslo en una prosa donde la elegancia y la solvencia se engarzan con

una soldadura impecable. Por eso no importa que los hechos sean ciertos o

presuntos. Lo que sí cuenta es que los elementos empleados para la composición

de este texto de innegable calidad literaria cumplan con su función y se

transformen en escritura autosuficiente.

ANA RODRÍGUEZ FISCHER

José Manuel CABALLERO BONALD: La novela de la memoria. Barcelona, Seix Barral, 2010. 928 págs.